50天天气预报最准确_50天的天气预报

1.天气预报图上的百分数表示什么?

2.天气预报为什么不准

3.今年三伏天有40天,长江流域新一轮降雨又要来了,北方有雨吗?

4.天气预报的多少度到多少度是什么意思?

5.如何看天气预报

天气实况

昨日08时到今日08时,阜阳市晴到多云,昨天白天最高气温30.6℃,今天早晨最低气温22.6℃。

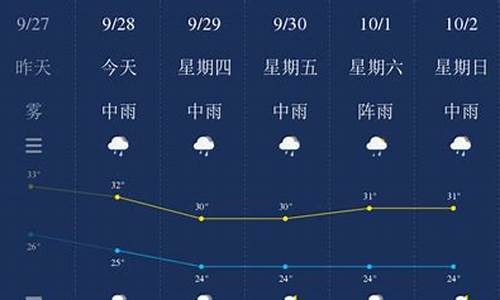

未来天气趋势

预计中秋假期19日阜阳市有中到大雨,局部地区暴雨,主要的降水时段19日下午到夜间,过程降水量20~40毫米,局部地区50~80毫米,降水期间将伴有雷电、大风、短时强降水等强对流天气;20-21日转为晴好天气。24日前后又有降水过程。

具体预报

天气影响与建议

1.19日阜阳市有中到大雨,局部暴雨,并伴有雷电、大风和短时强降水等局地强对流天气,提请关注最新的气象预报预警信息,注意防范强对流天气带来的不利影响。

2.19日的降水过程可能导致道路湿滑和低能见度天气,加之当前正值团雾和大雾高发时段,需注意节假日出行交通安全。

3.今天-21日阜阳市平均风力增大到3~4级,阵风6~7级,需关注大风天气对临时搭建物、广告牌、户外活动等造成不利影响。

天气预报图上的百分数表示什么?

天气预报白天是指8时至20时。

从预报时段上来讲,天气预报中白天就是指8点到20点,夜间就是指20点到次日的8点,14点到16点就是午后时段,傍晚指16时到20时。今夜到明天是指晚上20点到次日20点。气象部门之所以按照8时、20时来预报未来24小时的天气,主要是由于可供预报员分析天气形势、做出预报结论的气象观测数据、资料、天气图就是8时至8时、20时至20时采集的。

天气预报主要是使用收集大量的数据,例如气温、湿度、风向和风速、气压等等,然后使用对大气过程的认识来确定未来空气变化。由于大气过程的混乱以及科学并没有最终透彻地了解大气过程,因此天气预报总是有一定误差的。

天气预报常见术语介绍

天气预报中所用到的专业术语很多,其实在气象上都有具体的规定。比如我们最常用到的关于天空状况的术语,有晴、多云、阴三种。晴是指天空无云或虽有零星云层但云量小于天空面积十分之一的现象。多云是指有4-7成的中、低云或6-10成的高云时的天空状况。阴是指天空阴暗,云层密布,或天空虽有云隙而仍感到阴暗,偶尔可以从云缝中见到微弱阳光的天气现象。

像我们经常说的小雨、大雨、暴雨这些词都是对降雨量级的描述,是衡量一个地区降水多少的数据。具体是指从天空降落到地面上的降水,没有经过蒸发、渗透和流失而在水平面上积聚的深度。深度小雨10毫米,我们称为小雨;深度在10毫米到25毫米我们称之为中雨;25到50毫米称为大雨;而大于50毫米我们就称之为暴雨。

天气预报为什么不准

有两种情况:

一是如果是雨雪天气,则雨滴或雪花图标旁边的百分比数字,代表降雨或降雪概率。

二是天晴或多云,则没有此百分数。这种使用概率的天气预报,美国自1966年起使用,日本是1980年,而中国是从1995年起在北京和上海正式开始的。

而时常会提到一个比较难捉摸的词——降水概率。气象预报员常在电视上播报,今天降水概率是70%。这个降水概率指的是某个地区下雨的可能性是70%。

扩展资料

天气预报常用术语:

晴:天空云量不足3成。

阴:天空云量占9成或以上。

雾:近地面空中浮游大量微小的水滴或冰晶,水平能见度下降到1公里以内,影响交通运输。

小雨:日降水量不足10毫米。

大雨:日降水量25.0—49.9毫米。

雷阵雨:忽下忽停并伴有电闪雷鸣的阵性降水。

冰雹:小雹核随着积雨云中激烈的垂直运动,反复上升凝结下降融化,成长为透明层相间的小冰块降落,对农作物有影响。

冻雨:雨滴冻结在低于0℃的物体表面的地面上,又称雨淞(由雾滴冻结的,称雾凇),常坠断电线,使路面结冰,影响通信、供电、交通等。

雨夹雪:近地面气温略高于0℃,湿雪或雨和雪同时下降。

小雪:日降雪量(融化成水)不足2.5毫米。

中雪:日降雪量(融化成水)2.6-4.9毫米。

百度百科—天气预报

今年三伏天有40天,长江流域新一轮降雨又要来了,北方有雨吗?

古时候,天气预报是一种神话,而在现代社会,天气预报是有局限的科学,是人类一种高级的智力游戏。天气预报是怎么做出来的;天气预报为什么有的时候不准,专家和主持人是以一种什么样的心态去看待和解决这些问题;宋英杰和杨丹以清新而知性的笔触展现了他们的天气预报情结,展现了他们鲜为人知的幕后故事。 确切地说,天气预报“有的时候”不准;公平地说,天气预报“有的时候”很准。 天气预报不准,需要找理由吗? 不需要;天气预报不准,能够找到理由吗?能。说明理由,并不是为了搪塞错误。 我也曾经被自己所发布的天气预报欺骗得淋漓尽致,暗自神伤,无处申诉。 在我们所征集的观众意见反馈中,观众对天气预报的不满意,绝大部分集中在“天气预报有时候不准确”上。可以理解,无论语言多优美,画面多精致,话题多有吸引力,主持人多有亲和力,错误的预报总是让人有一种吃了苍蝇的感觉。 我经常在马路上商场里听别人兴致勃勃地争论天气,看到不少老年人把记录天气预报当作一个业余爱好,在那一刻我的感动和惭愧在心里水融着。 在生活中,有一个流传很广的说法:很多人说假话,天气预报倒是特别想说真话,可就是说不准。的确,因为天气预报的不准确,能够第二天毫无遮掩地暴露在光天化日之下,而每一个人都需要面对天气,于是拿天气预报开玩笑,大家特别容易找到共同语言。 有人已经把刘禹锡的“道是无晴却有晴”,用来讽刺天气预报的不准确。这是我所听到的最具书卷气的嘲笑了。 责怪天气预报的不准确,是个世界性的现象。我曾经在国外同行那里看到过面对公众嘲讽气象人员如何保持心理平衡的小册子。 应该说,天气预报还是越来越准确的,我们国家的天气预报准确性在发展中国家中处于领先地位,属发达国家的中等水平。现在对于常规天气要素的24小时定性预报准确率已经达到了80%,上世纪90年代比80年代的预报准确率又提高了4.3%,未来一周的预报也具有很好的参考价值。现代天气预报已经不再是仰望天空、应用谚语,或者靠24节气来推算、靠观察蚯蚓、青蛙的活动来判断的古老行当了 世界气象电视节的吉祥物就是青蛙,以纪念青蛙为天气预报曾经做出过历史性贡献 。 气象卫星出现以后,台风就再也没有逃脱人类的眼睛;天气雷达问世以后,几百公里范围内的突发性强降雨也已经不再是预报上的顽症了。对于那些长途跋涉的冷空气的行踪,人们可以看得清清楚楚、真真切切。 天气预报不是能掐会算的神仙,它应该走下神坛。是人类憧憬未来的好奇心,人类不甘于“天有不测风云”的精神气质造就了天气预报,预报准确了,不必大惊小怪;预报错误了,也不必耿耿于怀。关键是我们如何理性地看待天气预报,如何理性地分析。 那还是为天气预报的不准确寻找7个理由吧 理由一:她还很年轻 虽然古人观察现象、寻找规律,早已经有了很多预测天气的经验,但是现代科学基础上的天气预报只有100多年的历史,她是通过简单的定时观测得出气压场、高低压、冷暖锋,并进行简单的线性推算这样一个简陋的手工作坊里发展起来的,而以数值预报为代表的对天气变化的简化物理过程的求解和运算只有几十年的时间。对于很多天气现象的发生、演变的内在机理和规律,人们还并没有完全掌握。气象科学还是早晨七八点钟的太阳,是一个极其年轻的学科。年轻人总是要犯错误的。 理由二:有无数只蝴蝶的翅膀 美国麻省理工学院教授洛伦兹用一种形象的比喻来表达他的这个发现:一只小小的蝴蝶在巴西上空煽动翅膀,可能在一个月后的美国得克萨斯州会引起一场风暴。这就是混沌学中著名的“蝴蝶效应”,也是最早发现的混沌现象之一。在我们的眼前,似乎有“无数只蝴蝶的翅膀”在煽动着。且不论城市热岛、工业排放所产生的温室效应,就是这个星球错综复杂的地形地貌就对天气的变化产生着决定性的影响,而且植被、水体等等都在发生着微妙的变化,而这一切在模拟运算中无法进行详尽的描述。 当然,我们并不会因为有“无数只蝴蝶的翅膀”就迁就天气预报的不准确,就如同学生不会因为自己考不了满分就慨叹考题太难。经常用“混沌”来进行自我安慰的人,还不具备预报天气的职业心理素养。 理由三:我们的眼睛有盲区 要预测天气,首先要观察天气,从理论上讲,要明察秋毫,任何一个细微之处都不能放过。而人类本身并不具有千里眼、顺风耳,我们的眼睛有盲区。 自从有了气象卫星,我们眼睛的盲区减少了,视野更加开阔了。台风无论多狡猾,都不会骗过卫星敏锐的目光,台风的螺旋云型、台风眼都一目了然,我们也才会胸有成竹地发布那些台风警报。但金无足赤,人无完人,气象卫星也一样。地球同步气象卫星目不转睛地注视着天气变化,但是它离地面的距离是36,000公里,比较遥远,分辨能力比较有限;极轨气象卫星的高度是800多公里,离地球近一些,但是它不可能目不转睛地观察特定区域,它的云图是拼接而成的,在观察一个特定区域时,相当于卫星有“眨眼睛”的毛病,而有一些天气就在“眨眼间”发生了。另外,如果有云层覆盖,我们就难以观察并测算植被、水体、沙尘的面积和强度等等,云层会掩盖很多秘密。 我们没有一双可以洞察一切的慧眼,在分析和预测的时候会产生误差,这是不可避免的事情。 理由四:东边日出西边雨 人们常用“东边日出西边雨”来形容天气的局部差异。在地形比较复杂的地区,或者强对流天气 如暴、冰雹等 比较流行的季节,在一个范围很小的区域中,天气也常常会迥然不同。 一座大山,迎风坡和背风坡,气温、降水量的差别非常大,因而植被的面貌也大相径庭。仅仅一山之隔,却展现着两种气候类型,古人说:始悟一岭隔,气候殊寒暄。 而我们国家幅员辽阔,既有中高纬度大陆性天气系统的影响,也有低纬度海洋性天气系统的影响,各种天气灾害琳琅满目,是天气灾害种类最繁多、表现最剧烈的国家之一。我们用一两分钟的时间概述全国天气,只能“从大局出发”,描述大范围的特点,肯定会删减很多局地特殊性的天气现象,会遗漏很多天气情节,它无法表述那么纷繁复杂的天气变化。 理由五:疑难病误诊 疾病的种类很多,而诊治各种疾病的难度各不相同。再妙手回春的医生也有误诊的时候,为天气把脉也常常碰到疑难杂症。 我清晰地记得一个例子:一个台风刚刚生成,就气势汹汹地向东南沿海奔袭而来,我们发布了警报。可是台风却很诡异地停止前进,在原地就地休整。但是正当人们稍稍松了一口气的时候,它又杀了一个回马枪,重新瞄准东南沿海,于是我们再次警觉地发布台风警报,然而当警报声响起的时候,台风却大摇大摆地朝向太平洋扬长而去。最终这个台风让人们虚惊一场。事后有几位同事总结说:这个台风好像是专门来戏弄我们的。 即使某种常规的天气过程,预报了不发生(行话叫:报空了),没预报发生(行话叫:报漏了)的情况也时常出现。长期以来,为了减少负面的社会影响,一些业内人士有一种“宁空勿漏”的心态。且不去议论业内的预报心态,我个人觉得,正是因为很多难度极大的预报,报错了 尤其是漏报 ,人们(包括领导)对于错误缺乏公允的评价,很多从事预报的同行经常有一种如履薄冰、如惊弓之鸟的感觉。我的一位领导有一句挂在嘴边的话:一万年之后,人们还会谈论天气预报准确性的问题。天气预报永远有不准确的时候。但愿他的这句话给一万年之后的观众也打个预防针。——天气预报的难题将长期存在。摸准老天爷的脾气的确是一件很艰难的事情。 理由六:你的感觉欺骗自己 2004年春天,有位实习生对我说:到了夏天,你们怎么办啊?这一句话让我摸不着头脑。他解释说:大家都说,高温季节明明是40多度,你们却总报36度、37度的样子,怕引起恐慌,所以不敢报也不愿报高温。 听了这样的分析,我真是觉得冤枉啊! 2003年的夏天,南方出现长时间、大面积的高温天气,缺水、缺电现象非常突出,大上海的夜间照明也采取了限制措施。在福建、江西、浙江,很多地区的气温像进行体育竞赛一样,气温新高屡屡被刷新,各大“火炉”交相辉映。于是有很多观众反映天气预报故意压低气温结果,隐瞒不报,甚至将其上升到了“剥夺百姓知情权”的政治高度。 但实际上,对于2003年夏季的高温天气,气象部门恰恰做出了非常精彩、确凿的预报,仅中央气象台就破天荒地发布了31次高温预报和警报,而且对于气温的预报误差一般在一度左右甚至更低。可是,科学层面的精彩和公众层面的印象何以有如此强烈的反差呢? 我们追根溯源,气温与人们的身体感觉(体感温度)的差异是引起抱怨和质疑的首要原因。 我们所说的气温是指百叶箱里的温度,它是在草坪上,距离地面1.5米,通风,而且不受阳光的直射。但是我们的体感温度却受到很多因素的影响。同样的气温,阳光下和树荫下,感觉差别很大;有风和无风,差别很大;湿润和干燥,差别很大,感觉上的差别一般会在5度以上。而且在火辣辣的阳光烘烤下,地面温度,远远高于气温,当气温是35度的时候,表层土地的温度可能是50度,水泥或柏油马路的温度可能是70~80度,所以走在马路上的时候你感觉温度远远不止35度,于是对天气预报的怀疑产生了。 实际上在天气预报的历史上,从来没有过在盛夏季节主观故意压低气温预报结果的情况。如果真有那样的事,完全是伤害职业道德的卑劣行为,也是我们自己难以容忍的! 理由七:缺少对不准确的总结 我拜读过大量关于预报多么精彩、分析多么成功的文章和总结,但是极少看到对于预报失败个例的分析、点评,似乎一些人不愿意触及伤疤,没有诚恳地探讨失败的职业氛围。一旦预报出现重要错误,气氛会变得很凝重,不敢提及,生怕伤害了谁的感情。 北京电视台的天气预报在结尾处,有一屏是“某月某日天气预报满意率”,由观众为每天的天气预报结果打分。我每次都会认真地阅读这条信息,这是了解观众对于预报质量所持态度的重要渠道。满意率经常很高,百分之九十几甚至百分之百。但是也有满意率非常低的时候,比如预报了2004年6月14日和15日北京有“小雨”,但是老天爷就是不愿意配合,14日刮了一阵六级大风和一场扬沙天气,15日尽管天色阴沉、云层浓密,但偏偏不下雨,当天我路过一座游泳馆,那里的工作人员认出我来并开玩笑地说:“这两天天气预报这么不准,你还敢在大街上走 ”结果6月14日的天气预报满意率只有43%。当然,内行人都知道那几天预报的难度的确是非常大的。6月16日似乎老天爷终于被执著的预报感动了,下了一天的雨,但预报的最高气温是24度,而实际上下午的气温仅仅是17度,穿着单薄的人们被冻得哆哆嗦嗦,怨言丛生,但是6月15日对于16日预报的满意率是81.8%,看来虽然温度预报离谱,但是终究预报了降雨,大家还是很宽厚的。 一个职业人,总有“过五关斩六将”的机会,也总会有“走麦城”的机会,不可能永远“从胜利走向新的胜利”。天气预报正因为相对准确、存在局限,大大小小的错误是经常发生的,如果我们面对错误的心态能更好一些,我们的疏漏会少一些,大家的理解会多一些。我们的职业需要我们有足够的反思错误的勇气。 7个理由说完了,可能很多人不见得同意我的分析,不过,如果有一天,当天气预报精确得不再需要理由的时候,我们每个人的生活中肯定会有更多快乐的

天气预报的多少度到多少度是什么意思?

北方也有雨。在华北东部、黄淮东部、江淮、江汉南部、四川南部、重庆东部、贵州北部、湖南西北部、西藏东南部等地的部分地区都有大到暴雨出现,并且这个7月以来的最大?水龙?是从云南一直连接到了辽宁,所以雨水非常凶猛,这也是这一波雨水的最强时刻,北方地区也应该注意下暴雨可能带来的负面影响。

一、进入七月,入伏高温

从整体的情况来说,华南高温是非常明显的,大范围都被覆盖,所以2020年可能更热,因为持续时间已经很长了,这?三伏天?在加长,可能出现气温的浮动,而内蒙古东北部、河北东北部、新疆东部等地也有分布,但都没有华南多。相对而言,江淮一道因为多雨,气温反倒没那么高,历史沧澜就在江苏,至今为止,还未开空调,但在福建的亲戚说,他们那边热得要命。

所以,天气预报中说的还是准确的,湖南,江西,福建,广西,广东等5省最为明显,华南地区算是真正的?入伏?,进入到了?三伏天?。其他地区大范围地带都是以雨水偏多,高温地带集中在华南,降雨则主要是在长江流域

二、雨水不断,范围呈现由南向北扩大趋势

自从6月以来,长江流域的雨水基本都没有停止过,一直在降雨,我国不少地区的雨水已经是严重超负荷,而在7月16日,暴雨预警还在持续发布之中,根据数据显示,我国9省市部分地区依然为大到暴雨发展,其中重庆东北部、湖北西部等地局地有大暴雨。到了7月17日的时候,新一轮降雨就会开始,主要的雨水带会出现?北抬?,在东部地带最为明显,所以7月17日是新一轮强降雨的开始,这一波降雨预计又是下3天,西南地区东部、黄淮南部、江汉、江淮、江南北部等地将有大到暴雨,部分地区有大暴雨。

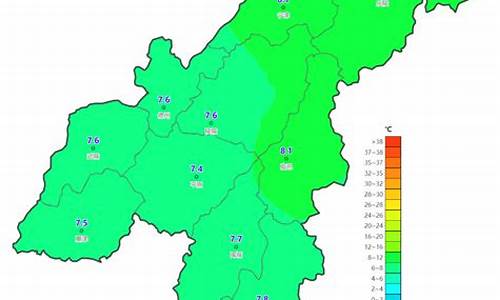

从累计雨水量的预报图来看,北到山东,南到云南,这是形成了?横跨?雨水带,其中大多数都是在长江流域为主,其中累计雨水最大的是在湖北,湖南等地,局地在200毫米以上,其他大部分地区都是50到100毫米,所以这雨水的强度非常大,主要重点注意的是四川东部、重庆、湖北西北部、安徽中南部等地降雨较强,同时长江流域又会出现降雨的叠加,这对防洪问题会带来更加严峻的问题。在7月17日的时候,新一轮起步降雨主要分布在河南东南部、安徽西北部、湖北中部等地,这三个省份局地有大暴雨出现。

到了7月18日,7月以来最大的?水龙?将会出现,南北地区都将有强降雨,其中湖北东北部、安徽西北部等地局地有大暴雨,而且,降雨范围横跨南北。以本人所在的江苏地区为例,好不容易昨天有个晴天,气温立刻飙升到34度,但今天就有下雨。气温也随之下降了。

如何看天气预报

多少度指的是气温的摄氏温度(℃),天气预报预报的气温是一天的最低温度到最高温度,一天中最高温度出现在14点左右,最低温度则出现在凌晨四五点。

全天的环境温度在零下5摄氏度到零下10摄氏度范围之间;也就是全天最低温度零下10摄氏度(-10摄氏度);全天最高温度零下5摄氏度(-5摄氏度)。

另外,一般而言,全天的最低温度出现在太阳未升起的前一两个小时,而全天的最高温度出现在下午两点左右。

注意事项:

气象单位对降水量标准的规定,有12小时和24小时两种标准。12小时降水量级标准是:“小雨”指的是降水量0.6—5毫米;“中雨”的降水量5.1—15毫米;“大雨”15.1—30毫米;“暴雨”30.1—70毫米;“大暴雨”70.1—200毫米。

24小时降水量级标准是:“小雨”降水量指的是1—10毫米;“中雨”的降水量指的是10.1—25毫米;“大雨”降水量指的是25.1—50毫米;“暴雨”指的是50.1—100毫米;“大暴雨”是100.1—250毫米的降水量。预报时间没有超过12小时,就是指12小时降水量级标准。

“天有不测风云”,天气时时刻刻在变化,而天气状况又与人们穿衣、出行乘车,农作物耕作,城市建筑业等方面密切相关。随着科学的进步,专业人员能越来越早的读懂老天的“脸”。

那么如何订阅天气预报,寻求更快、更好的气象服务,您可使用以下方式:《台州晚报》第6版“生活”每周一到周五刊登台州24小时天气预报。《台州天气预报》每天在台州新闻频道和台州影视文化频道播出。新闻频道首播6:50 ,重播10:20;影视文化频道,首播6:20 ,重播10:35,24小时。

你可以随时登陆www.tz121.com即台州气象网,收看台州各县市天气预报和浙江省各地区天气预报 。你可以拨打96121,了解未来7天天气状况。你还可以定制气象短信,移动发W到05762121,联通发0576到121,小灵通发DZ到7711,每月费用是3元,咨询电话8050505。

如果发生雷灾打坏了你家的冰箱、电视什么的,你可以打报灾电话:8581127。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。